di Rosa Colucci

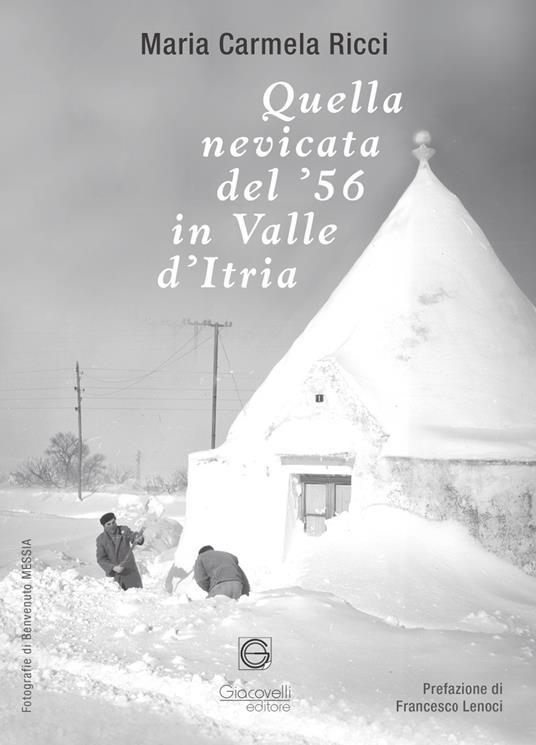

“Ciò che hai ereditato dai padri, riconquistalo, se vuoi possederlo davvero”: lo scriveva Goethe e ben si adatta a un libro dalla piacevolissima lettura a firma di Maria Carmela Ricci, “Quella nevicata del ’56 in Valle d’Itria, edito da Giacovelli. Romanzo (a tratti) autobiografico con lo spirito didascalico di un’opera enciclopedica, l’opera racchiude in sé molto più che la storia di Nina e della sua famiglia, rimasti per quasi un mese bloccati (ma non isolati, come si scopre dalle interazioni con la varia umanità dei vicini) dalla neve nei loro trulli a circa sei chilometri dal centro abitato di Martina Franca.

È stato piacevolissimo leggere le pagine di Ricci, con uno stile preciso, secco come il ghiaccio conservato nelle neviere ma non freddo, anzi: ogni personaggio ha una sua profondità e la storia di ognuno s’intreccia con quello del familiare, del vicino, perfino del conoscente, avvisato dell’orribile notizia che un povero cristo si è suicidato buttandosi in un pozzo, forse per mal di vivere, forse per senso di inadeguatezza di fronte a una moglie che non lo apprezzava.

Di fronte alla sospensione della normalità, nel febbraio gelido c’è un brulicare di vita in quel ventre materno di pietra che è il trullo, con le sue alcove che fungono da camere da letto, i tramezzi che sfruttano lo spazio del cono per riporre quel poco che c’è, gli ambienti destinati alla lavorazione dei prodotti della terra. C’è tenerezza nel descrivere le giornate che saranno state tutte uguali eppure tutte diverse, grazie anche alle storie raccontate dai “grandi”, vere e proprie fiction in un’epoca senza tecnologia in cui la dimensione orale faceva ancora da padrona. Cinque figli dall’adolescenza in giù, ognuno con i suoi entusiasmi, i suoi crucci, tenuti senza tv o computer, con la mamma che “i figli si baciano solo quando dormono”: sembra un’epoca lontanissima dalla nostra, eppure è talmente tanto vicina che non si riesce ancora a comprendere cosa valga la pena salvare.

Ricci è riuscita a descrivere soffiandoci lievemente sopra la transizione traumatica da un’economia agricola che allora si stava affrancando dalla proprietà latifondistica, frammentatasi in proprietà più piccole seguendo le ramificazioni ereditarie, alla nascita della grande industria che chiamava come una sirena. E se non fosse stato l’Italsider a succhiare le forze giovani della Valle d’Itria, sarebbero comunque stati gli stabilimenti del nord ad attrarre, con lo stipendio fisso e il mito di un benessere diverso e nuovo. A nulla sono servite le minacce, a nulla le preghiere: i ragazzi non volevano più coltivare la terra, la stessa che aveva assicurato il sostentamento anche in tempi di guerra. Era necessario partire dalla terra, a costo, come successo, anche di perdere lo status di piccolo possidente, sempre più piccolo man mano che i figli richiedevano la propria parte. L’autrice, dopo gli studi e una vita piena, è riuscita invece a ritornare alla terra per raccontarla e raccontarsi, senza nostalgie e senza ripiegarsi in se stessa, anzi aprendosi all’evidente desiderio di tramandare quel piccolo mondo non ancora troppo antico.

Sembra quasi un’epopea la storia delle donne nel libro, ritratte singolarmente nella loro miseria, come Maddalena, o nella forza collettiva di quante -col marito in guerra- si consorziarono per portare avanti i lavori agricoli, strappando il necessario know how ai vecchi rimasti. Donne formidabili, portatrici di mistero e buone magie, porte verso una dimensione “altra”, donne che non avevano altro potere se non in casa e che lì però lo esercitavano il più possibile, anche nelle decisioni definitive, come quella di trasferirsi in città per una vita più confortevole, per far studiare la più piccola.

Delicata come la mano di una bambina la penna che ha descritto gli animali che popolano la vita della campagna preindustriale: da cortile o da grembo, compagni di giochi e titolari di più vite, come la gatta Colombina, utili come la cavalla Rondinella, anche lei dotata di sesto senso che ne faceva un componente senziente della famiglia e non solo un mezzo di lavoro e trasporto.

E poi la chiusa finale, dei componimenti in dialetto con un qr code per ascoltarle: anche qui l’autrice ritorna alla lingua madre, il martinese, parlato in famiglia ma vietato a scuola, perché è in italiano che si studia, perché è dall’uso dell’italiano che passa il riscatto sociale della famiglia.

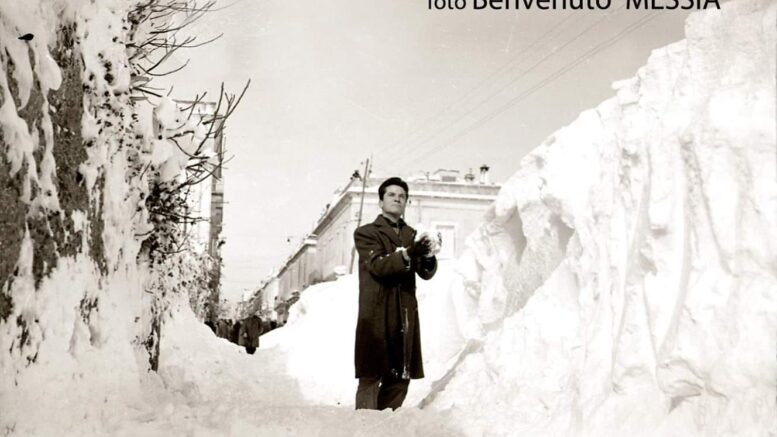

Insomma, consiglio vivamente la lettura di questo libro, e non per ultimo per le immagini tratte dall’archivio Messia, un vero patrimonio di arte fotografica di cui la comunità martinese sarà sempre grata. Grazie a Maria Carmela Ricci, a Benvenuto Messia, a Francesco Lenoci e a Teresa Gentile per le note pre e post, all’editore Giacovelli: ognuno nei suoi meriti ha regalato a noi martinesi un autentico tesoro.